2025.09.04

日経225先物 手法

admin

2025:地政学的再編、経済ナショナリズム、市場変動の航行 北京サミットと反西側ブロックの形成

2025:地政学的再編、経済ナショナリズム、市場変動の航行

北京サミットと反西側ブロックの形成

9月3日軍事パレードの象徴性

2025年9月3日、北京で「中国人民抗日戦争勝利80周年」を記念する大規模な軍事パレードが挙行された 。この種のパレードは2019年以来であり、この特定の記念日を祝うものとしては2回目となる 。このイベントの重要性は、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領と北朝鮮の金正恩総書記という注目度の高い首脳が出席し、中国の習近平国家主席の両隣に並んだことによって強調された 。3首脳が並ぶその光景は、結束を誇示するために周到に演出されたものであった 。

パレードでは、米国本土を射程に収める潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)のような先進兵器を含む100種類以上の兵器が披露され、中国軍の著しい近代化が示された 。記念日の選択は、意図的な歴史的枠組みの構築行為である。中国は「抗日戦争」に焦点を当てることで、2つの目標を達成しようとしている。国内的には、国民党が戦闘の大部分を担ったという歴史的証拠にもかかわらず、外国の侵略から国家を守った存在として共産党の正当性を強化する 。国際的には、日本を悔い改めない軍国主義国家として描き、日米同盟を歴史的侵略の継続と見なすことで、米国とその主要なアジアの同盟国、特に日本との間に楔を打ち込もうとする試みである 。プーチン大統領がパレード前に行ったインタビューで「日本の軍国主義の復活」に明確に言及したことは、このナラティブを直接的に支持するものである 。

1.2 三カ国連携の戦略的計算

この連携の主な原動力は、米国の世界的影響力に対抗し、それを削ぎたいという共通の願望である。軍事パレードとそれに先立つ上海協力機構(SCO)首脳会議は、「トランプ米政権に結束を誇示する」ことを明確に意図していた 。しかし、専門家の分析によれば、この団結の誇示にもかかわらず、同盟は一枚岩ではないことが示唆されている 。

各国の利害はそれぞれ異なっている。中国の目標は、インド太平洋地域における覇権を確立し、米国に取って代わって支配的な大国となり、台湾との「再統一」を達成することである 。ロシアの目標は、ウクライナを巡る西側諸国の制裁の中で経済的・戦略的な生命線を確保し、米国を牽制するための第二の地政学的競争戦線を開き、エネルギーと軍事装備の市場を見つけることである。パレードは力を誇示し、NATOの再軍備を批判する場を提供した 。北朝鮮の目標は、体制の存続、制裁の緩和、そして国際的な正当性の獲得である。このサミットは、金正恩氏に権威ある舞台を提供し、強力な支援者がいることを示すことで、外交的孤立を軽減する効果を持つ 。

この「同床異夢」という状況は、同盟がイデオロギーではなく、取引に基づいていることを示している 。彼らを結びつけているのは反米という立場であるが、長期的な戦略的目標は異なっている。中国は自らを台頭する世界的超大国と見なし、ロシアは復活した大国、北朝鮮は存続国家と位置づけている。これにより、取引的な力学が生まれる。ロシアと北朝鮮は中国に戦略的な深みと牽制能力を提供し、その見返りに中国は経済的支援と外交的庇護を与える。これは実利的な利益主導の連合であり、いずれかのメンバーにとって費用対効果の計算が変われば、分裂する可能性があることを意味する。

1.3 地政学的手段としての上海協力機構(SCO)

軍事パレードは、天津で開催されたSCO首脳会議の直後という意図的なタイミングで行われ、この外交的集会を利用して機運を盛り上げた 。SCOの公約には、貿易、技術、安全保障における協力促進が含まれており、非西側的な国際秩序の枠組みを創出することを目指している 。

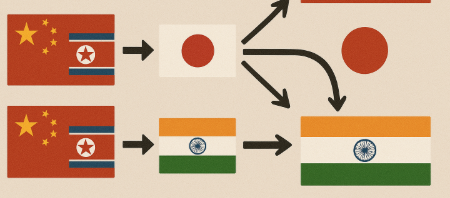

インドのSCO加盟は、重大な内部矛盾を提示している。インドは、暗黙のうちに中国の影響力に対抗するために設計されたグループである「クアッド」(日米豪印戦略対話)における米国の主要なパートナーである 。同時に、インドのロシアとの歴史的な結びつきや中央アジア市場へのアクセスへの渇望が、インドをSCOの軌道に引き込んでいる 。

SCOは単なる対話の場ではなく、影響力を巡る競争の場である。中国とロシアが中核をなすが、インドの存在は単純な反西側ブロックという物語を複雑にする。トランプ政権下の米国がインドに高い関税を課し 、一方で中国がインドの宿敵パキスタンとの関係を深めていることは 、ニューデリーに多大な圧力をかけている。インドがこの状況をどう乗り切るかは、SCOの将来にとって重要な指標となる。インドがSCOにさらに傾斜すれば、それは米国外交の大きな失敗を示す。もし距離を置けば、SCOがより排他的で、明確に中露主導の同盟であることを露呈させるだろう。したがって、SCO内でのインドの発言と行動を監視することは、このブロックの内部結束力と対外影響力を測る上で極めて重要なバロメーターとなる。

第2部:「アメリカ・ファースト」の再来:トランプ政権の経済ドクトリン

本セクションでは、2025年半ばにおけるトランプ政権の攻撃的な関税政策を、単なる貿易措置としてではなく、国家主義的な経済・外交政策の中心的な手段として詳細に分析する。具体的な行動、日本のような主要同盟国との外交的影響、そしてその結果として生じる米連邦準備制度理事会(FRB)の政策的ジレンマを検証する。

2.1 2025年6月の関税ショック

2025年6月3日、トランプ大統領は、輸入鉄鋼・アルミニウム製品に対する関税を25%から50%に引き上げる布告に署名し、6月4日から発効させた 。これは2018年に初めて課された関税の強化措置であった。政権は、1962年通商拡大法第232条を発動し、これらの金属の輸入が米国の国家安全保障に対する脅威であると主張した 。この正当化は、特に日本のような緊密な安全保障上のパートナーに対して適用される場合、非常に議論の的となっている 。

日本への直接的な経済的影響は甚大である。2024年の輸出額に基づくと、関税の倍増により、日本の鉄鋼・アルミニウムの対米輸出額の年間減少額は、約5,730億円から1兆1,450億円に増加すると推定され、この措置だけで日本の名目GDPに対する負の影響は-0.01%から-0.02%に拡大する 。より広範な分析では、間接的な影響を含めると、米国の関税によるGDP押し下げ圧力は最大で-0.60%に達する可能性があることが示唆されている 。この行動は、「相互関税」の脅威を含む 、より広範で予測不可能な貿易政策の一環であり、「トランプはいつも尻込みする(TACO)」という見方に反発する形でエスカレートするパターンを示している 。

2.2 日本の外交的対応:80兆円の投資誓約

関税圧力に対応するため、日本は集中的な外交交渉に乗り出した。赤沢経済再生担当大臣は2025年8月に複数回ワシントンを訪問し、ラトニック商務長官と会談した 。日本の戦略の中心は、**5,500億ドル(約80兆円)**に上る日本からの米国への投資を促進するという誓約であった 。米国はこの誓約を文書化するよう要求し、日本は当初抵抗したものの、最終的には法的拘束力のない覚書という形で応じた 。日本の目標は、この巨額の投資誓約をてこに、特に自動車などの重要分野における関税の修正または引き下げを目的とした大統領令を確保することであった 。

この日米交渉の力学は、同盟関係の性質の変化を示唆している。米国は、主要な安全保障パートナーに対して、疑わしい国家安全保障上の理由で正当化された経済的手段を用いている。日本の対応は報復関税ではなく、巨額の資本誓約である。これは、下位のパートナーが有利な処遇と安全保障を確保するために覇権国に経済的な貢物を捧げる「朝貢」関係に似ている。短期的には緊張緩和に有効かもしれないが、これは危険な前例を作る。米国政府に、同盟国に対する経済的威圧が効果的な資金調達・政策手段であると教えることになる。日本にとっては、将来の米国の要求がエスカレートする可能性があり、ルールに基づく国際貿易秩序の原則を損なうため、長期的な戦略的脆弱性を生み出す。この力学は、同盟の基盤を共有された価値観から純粋な取引関係へと侵食するものである。

2.3 連邦準備制度理事会(FRB)のインフレ・リセッションジレンマ

関税は輸入品および中間財のコストを直接的に増加させ、コストプッシュ型のインフレを引き起こす 。これは、関税をインフレ期待上昇の一因として挙げるFRB関係者や市場参加者の懸念に反映されている 。2025年7月の米国消費者物価指数(CPI)は前年同月比2.7%の上昇を示し、コアインフレ率も上昇した 。

同時に、関税は消費に対する税金として機能し、世界的なサプライチェーンを混乱させることで、経済活動の減速につながる可能性がある。関税が生み出す不確実性は、企業の投資意欲を減退させる可能性もある 。これは、中期的にはデフレまたは景気後退のリスクを生み出す 。この二重の圧力が、2025年後半におけるFRBの慎重な姿勢を説明している。インフレ率が2%の目標を上回っているにもかかわらず、パウエルFRB議長は利上げの一時停止を示唆し、将来の利下げの可能性を排除していない 。連邦公開市場委員会(FOMC)は、現在のインフレとの戦いと、関税に起因する潜在的な景気後退の予防との間で板挟みになり、「様子見」の姿勢を取っている。

第3部:日本の政策トリレンマ:外的ショックと国内圧力の狭間で

本セクションでは、米国の貿易政策と新たな地政学的連携という外的ショックが、日本の国内政策決定機関に重大な再考を迫っていると論じる。日本は古典的なトリレンマに直面している。すなわち、財政刺激策の追求、長期的な財政規律の維持、そして金融政策の正常化という3つを、金融システムに極度のストレスを生じさせることなく同時に達成することは不可能である。

3.1 激化する財政論争

インフレ上昇(2025年7月の全国コアCPIは前年同月比+3.1%)と経済の不確実性に直面し、野党は家計を支援するための減税を公約として掲げ始めている 。国民民主党は所得税控除の壁の引き上げと消費税率の5%への引き下げを要求しており 、日本維新の会、共産党、れいわ新選組なども消費税減税または廃止を支持している 。

これに対し、与党自民党、特に麻生太郎元財務大臣に代表される財政保守派は強く反対している。麻生氏は、インフレ下で消費税を減税しても消費は増えず、いずれ再び増税しなければならないため、財政的に無責任であると主張している 。これは、日本の巨額の国家債務に対する政府内の根深い懸念を反映している。

これは単なる税率に関する技術的な議論ではなく、危機にどう対応するかを巡る政治的な主導権争いである。野党は問題を「手取りを増やす」という、苦しむ家計への即時救済の必要性として位置づけている。一方、政府・与党は長期的な国家の財政健全性の問題として捉えている。米国の関税という外的圧力が野党の主張に政治的な説得力を与え、政府が財政規律を維持することをより困難にしている。この論争の結果は、日本国債(JGB)の供給量、ひいては日本のソブリン債務のリスクプロファイルに直接影響を与えるだろう。

3.2 岐路に立つ日本銀行

日本銀行は、数十年にわたる超金融緩和政策からの長い正常化プロセスを開始しており、短期政策金利は引き上げられ、預金金利もプラスに転じている 。目標は、インフレが定着しつつあると見られる中で、非常時措置から脱却することである。しかし、米国の関税政策がこの計画に水を差している。関税は日本の輸出企業と経済全体にとってデフレ的なショックとなる 。このようなショックの中で利上げを行えば、経済を景気後退に陥らせる可能性がある。これにより、日銀は様子見姿勢を強いられ、さらなる利上げは遅れる公算が大きい 。

長年、日銀の主要な課題は国内のインフレ創出であった。インフレが到来した今、日銀が従来通りの対応を行う能力は、自らのコントロールを超えた外的要因によって制約されている。その政策決定は、事実上、トランプ政権の貿易政策と地政学的環境の人質となっている。この政策の自律性の喪失は、重大な新たな展開であり、政策判断の誤り(早すぎる引き締めで景気後退を引き起こすか、あるいは遅すぎる対応でインフレ期待の固定化を許し、債務が膨らみ続けるか)のリスクを高めている。

3.3 忍び寄る金利上昇の影:JGB市場の構造的脆弱性

数十年にわたる量的緩和により、日銀はJGBの最大の保有者となった。日銀が国債購入を減額し始めると(量的引き締め)、市場から巨大な需要源が失われることになる 。政府はその債務を誰に売るのか。国内機関投資家が新規発行分を吸収する能力には限界がある。JGBの限界的な買い手は、ますます外国人投資家になるだろう 。日銀とは異なり、外国人投資家は価格に敏感であり、日本の厳しい財政見通しと潜在的な円安を補うため、より高いリスクプレミアムを要求するだろう 。

独立した分析は、深刻な長期的リスクを予測している。財政再建が遅れ、日銀が出口戦略を継続するシナリオの下では、外国人によるJGB保有比率が劇的に上昇すると予測されている。これにより、10年物JGB利回りは**2040年までに3%から7%**の範囲まで押し上げられる可能性がある 。その範囲の下限への上昇でさえ、日本の債務返済コストと経済に壊滅的な結果をもたらすだろう。

本レポートの最も重要な分析は、これらのリスクが相互に関連し、互いに強化し合っている点にある。(1) 米国の関税が日本の財政刺激策(減税)への圧力を生む。(2) 財政刺激策はJGBの発行を増加させる。(3) 正常化を目指す日銀はJGBへの需要を減らしている。(4) この需給ギャップは、より高い利回りを要求する外国人投資家によって埋められなければならない。(5) 利回りの上昇は政府の借入コストを増加させ、財政状況を悪化させ、緊縮財政(景気後退的)か、さらなる日銀のマネタイゼーション(インフレ的/通貨暴落)かの選択を迫る。これは潜在的な「負のスパイラル」である。減税を巡る政治論争は、何十年にもわたって醸成されてきたソブリン債務危機の引き金となる可能性がある。

第4部:不安定な環境下での市場の反応と投資家心理

本セクションでは、悪化するマクロ経済および地政学的環境と、2025年8月の日本株式市場の記録的なパフォーマンスとの間の著しい乖離を探る。この上昇の持続可能性を評価し、市場参加者が見過ごしている主要なリスクを特定するために、その原動力を詳細に分析する。

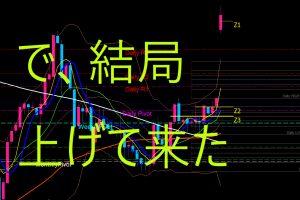

4.1 2025年8月の日経平均株価ピークの解剖

日経平均株価は2025年8月に力強い上昇を経験し、5ヶ月連続で上昇、複数の史上最高値を更新した 。指数は初めて43,000円を突破し、

8月18日には43,714円のピークに達した 。このパフォーマンスは、典型的な「夏枯れ相場」を覆すものであった 。

この上昇の主な原動力は、圧倒的に外国人投資家であった。外国人投資家は日本市場の売買代金の7割以上を占めている 。2023年には欧州の投資家が最大の買い越し主体であり、この傾向は継続しているようで、2025年8月にかけて外国人投資家は13週連続で買い越した 。市場の方向性は、今やこれらの資金流入の継続に根本的に依存している 。第二の原動力は、企業の株主還元策である。自社株買いや増配を含む一連の企業行動が、強力な追い風となっている。2025年の事業法人による自社株買いは前年の2倍のペースで進んでおり、株価を直接支え、一株当たり利益(EPS)を押し上げている 。

バリュエーションの観点からは、日経平均株価は名目上は高値にあるものの、過度に割高ではないとの見方もある。TOPIXの予想PERは約17~18倍であり、歴史的な文脈では極端ではなく、過去のいくつかの時期よりも魅力的である 。S&P500指数と比較すると、日本の株式は株価純資産倍率(PBR)ベースで相対的に割安に見える可能性がある(ある分析ではTOPIXが1.3倍に対しS&P500が4.3倍)。ただし、計算方法(「指数ベース」対「加重平均」)によって異なる結論が導き出される可能性がある 。

なぜ洗練された外国人投資家が、日本が主要同盟国との貿易戦争の可能性、迫り来る債務危機、そして増大する地域的緊張に直面している中で、日本に資金を注ぎ込んでいるのか。その答えは、彼らが説得力のある「ミクロ」の物語、すなわち、日本の企業がついに改革を進め、価値を解き放ち、株主還元を増やしているという物語に焦点を当てているからである。彼らは、強力なバランスシートとグローバルな事業展開を持つ個々の企業を買っている。これはボトムアップの投資テーゼである。しかし、このテーゼはトップダウンの「マクロ」ショックに対して完全に脆弱である。JGB利回りの急騰や台湾海峡での紛争は、大規模かつ無差別なリスクオフ・イベントを引き起こし、これらの外国人投資家を逃避させるだろう。したがって、現在の市場の上昇は、システミックなマクロおよび地政学的リスクに対する complacency(自己満足)という脆弱な基盤の上に築かれている。

4.2 経済健全性の比較:米国対日本

2025年7月時点で、日本のコアCPIは米国のそれを上回っていた(3.1%対2.7%)。これは歴史的な傾向の顕著な逆転であり、金融政策の乖離と為替レートに重大な影響を与える。米国の個人消費は底堅さを見せているが、5月に弱さの兆候を示した後、6月と7月に回復した 。これは、米国の消費者が持ちこたえているものの、さらなる価格ショック(関税など)に敏感である可能性を示している。

4.3 潜在的脅威:台湾有事

習近平政権は台湾との統一という目標に固執しており、武力の行使を明確に排除していない 。戦略的目標は、米国の介入を抑止または阻止しつつ、これを達成することである 。台湾本島への全面的な水陸両用侵攻は、ロジスティクスの課題と台湾の防衛力から、短期的にはリスクが高く確率の低い事象と見なされているが 、東沙諸島のような台湾の離島に対するリスクははるかに高いと考えられている 。離島の限定的かつ迅速な占拠は、米国と台湾の決意を試す既成事実を作り出すだろう。

台湾有事は日本にとって遠い脅威ではなく、存立に関わる脅威である。米軍は日本の基地から作戦行動をとる可能性が高く、日本が中国のミサイル攻撃の標的になる可能性がある 。台湾海峡の航路が寸断されれば、輸入依存経済である日本にとって経済的影響は壊滅的であろう。

2025年8月の東京株式市場の史上最高値は、人民解放軍が北京のパレードから得た教訓に基づき、演習や計画を進めているであろう時期に起きている。これは、市場心理と地政学的現実との間の最大級の乖離を表している。紛争が勃発すれば、日経平均を支えている外国資本は数時間で蒸発するだろう。米国への80兆円の投資誓約は、単なる貿易上の譲歩ではなく、日本が自国の防衛費を支払っていると見なされるだろう。現在の経済および市場の物語のあらゆる側面が、即座に無効化される。これこそが、市場が織り込んでいない究極のテールリスクである。

第5部:戦略的展望と提言

この最終セクションでは、本レポートの分析結果を統合し、上級意思決定者向けに将来を見据えた評価を提供する。起こりうる未来のシナリオを概説し、監視すべき主要な指標を特定し、政策立案者と機関投資家の双方に実行可能な戦略的提言を行う。

5.1 統合シナリオ分析(2026-2027年)

- (1) 対立の激化(確率40%): 米国がより広範な関税を追求し、中国が独自の措置で対抗し、台湾への圧力を強める(例:離島の占拠)。日本は利回りの急騰により、より深刻な不況と財政危機に陥る。世界市場は深刻なリスクオフ局面に入る。

- (2) 緊迫した膠着状態(確率50%): 現状が続く。米国はさらなる関税の脅威を利用して譲歩を引き出すが、全面的な貿易戦争は回避する。中露ブロックは結束を続けるが、直接的な軍事衝突は避ける。日本は低成長、高債務、そして中央銀行の期待の変化によって引き起こされる市場のボラティリティの中で、なんとかやり過ごす。

- (3) 緊張緩和とデタント(確率10%): 予想外の外交的ブレークスルーが起こる。トランプ政権が方針転換し、中国と貿易協定を結び、同盟国への圧力を緩和する。これは世界的なリスクオン・ラリーにつながるが、米国と中国双方の国内政治的インセンティブが固定化していることを考えると、最も可能性の低い結果と見なされる。

5.2 監視すべき主要なリスク要因と指標

- 日本の財政政策: 日本政府による消費税減税やその他の財源の裏付けがない景気刺激策への具体的な動きは、JGB市場の変動の主要な引き金と見なすべきである。

- 日本銀行のコミュニケーション: 日銀のバランスシート縮小のペースと将来の利上げに関するフォワードガイダンス。

- 米国の貿易政策: 「相互関税」の適用や自動車セクターに対する措置に関する発表。

- 中国の軍事活動: 台湾海峡および東シナ海における人民解放軍の演習の規模と性質。

- 外国人投資家の資金フロー: 東京証券取引所が発表する、外国人による日本株および債券の売買に関する週次データ。買い越しから売り越しへの持続的な転換は、日経平均株価にとって大きな危険信号となる。

5.3 戦略的提言

- 政策立案者(日本)向け:

- 財政的信頼性の優先: いかなる短期的な経済救済策も、債券市場を安心させるための明確で信頼できる長期的な財政再建計画と組み合わせるべきである。

- サプライチェーン多様化の加速: 重要産業が中国への依存度を減らすのを助けるため、国家的なインセンティブを活用する。

- 経済安全保障の強化: サイバー攻撃や経済的威圧に対する防御を強化し、主要インフラの保護を含む 。

- 機関投資家向け:

- テールリスクのヘッジ: JGB利回りの急騰(例:金利スワップ、JGB先物のショートポジション)やアジアでの軍事紛争の可能性(例:ボラティリティのロングポジション)に対してヘッジ戦略を実施する。

- 日本株エクスポージャーの再評価: 「ミクロ」の物語は依然として魅力的であるが、外国からの資金フローへの極端な依存を認識する。国内の景気後退に対して脆弱性が低く、強力な価格決定力、低い負債、そして多様なグローバル展開を持つ企業を優先する。

- 実物資産とインフレ連動証券への注目: 持続的なインフレと地政学的リスクの環境下では、本源的価値を持つ資産が金融資産をアウトパフォームする可能性がある。

コメントを残す